01

지난 주말에 3권의 책을 읽었다. 『금강경』(오쇼 라즈니쉬 지음, 태일출판사), 『성철 스님 화두 참선법』(원택 지음, 김영사), 『숫따니빠따』(일아 지음, 불광출판사)로 모두 불교와 관련된 책이다. 왜 이 책들을 다시 읽게 되었을까? 우리 회사의 상반기 평가 회의에서 임직원들과 나누고 싶은 적절한 메시지를 찾고 싶어서였던 것 같다.

『금강경』을 통해서는 금강경을 깊게 이해하는 기쁨을 누렸다. 『성철스님 화두 참선법』에서는 언어로 이해되는 것은 궁극적 깨달음이 아니며, 언어(인식)로 이해한다고 해도 그 일원성(불성)의 세계가 동정일여(動精一如: 화두라는 의심 덩어리가 오나 가나 앉으나 서나 말할 때나 묵언할 때나 조용하거나 시끄럽거나 상관없이 머릿속에 가득한 마음의 경지), 몽중일여(夢中一如: 꿈속에서도 낮과 똑같이 화두가 들리는 경지), 숙면일여(宿眠一如: 잠이 깊이 들어 누가 업어 가도 모를 지경에 이를 때에도 화두가 성성하게 들리는 경지)의 세 관문을 통과해야 부처와 역대 조사(스승)의 경지에 도달할 수 있다는 진실을 확인했다. 『숫따니빠따』는 시(時) 같은 불교 최초의 경전으로 깨달음을 구하는 수행자들이 어떻게 살아야 하는지를 보여준다. 붓다의 가장 순수한 가르침이 담겨 있어 항상 옆에 두고 매일 읽고 싶은 경전이다.

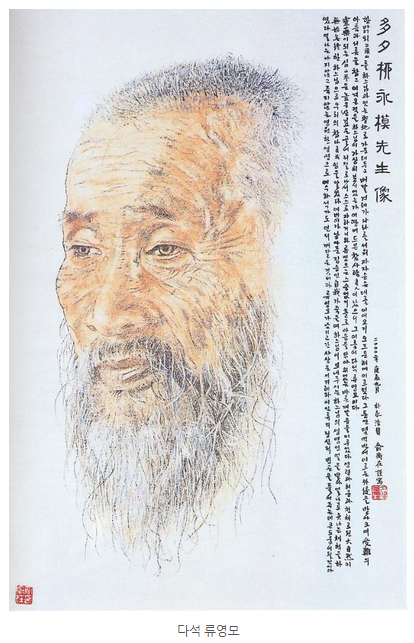

우리 회사를 오랫동안 경영하면서 내가 참구해 온 화두는 ‘자율성’과 ‘자발성’이다. “공명(共鳴)은 인간이 창조할 수 있는 최고의 깊이이며 새로움이다”라는 것이 내 삶의 슬로건 중 하나인데 공명은 자율성과 자발성이 최고 깊이일 때 도달할 수 있는 경지다. 그렇다면 공명은 어떻게 창조되는가? 각 주체가 자율성을 넘어 자발성의 세계로 나아갈 때 나타난다. 인간이 도달할 수 있는 가장 높은 자발성에 이른 분들을 우리는 성자라고 부른다. 『금강경』은 성자로 가는 길을 매우 구체적으로 전달해 주는 심도 있는 경전이다. 나와 『금강경』의 인연은 30여 년 전 다석 류영모로부터 시작되었다. 학생운동에 전념하면서 인간과 조직에 대해 고뇌할 때 대안으로 불교에 깊은 관심을 갖게 되었고 그때 다석의 『금강경』을 만나게 되었다. 그는 온 생애에 걸쳐 진리를 추구하여 깨달음에 이른 우리나라의 큰 사상가다. 1890년에 출생하여 1981년에 서거할 때까지 평생 하루 한 끼를 먹으며 오직 수도와 교육에 매진하여 동서고금의 모든 종교, 철학과 사상을 하나로 꿰뚫는 진리를 깨달아 사람이 다다를 수 있는 최고 경지에 이른 분이다. 그는 석가, 예수, 노자, 장자, 공자, 소크라테스에 필적할 만한 경지에 오른 정신적 스승으로 평가받고 있다.

02

오늘 이야기의 주요 테마는 금강경이다. 금강경이야말로 내가 참구해 온 ‘자율성’과 ‘자발성’의 세계를 가장 아름답게 보여주기 때문이다. 금강경은 석가 붓다가 제자 수부티와 묻고 답하는 형식으로 되어 있다. 수부티는 붓다의 제자이자 친조카다. 신통한 기억력으로 부처의 말씀을 모두 기억하고 있었고 부처가 돌아가신 후 1차 결집(부처님 말씀을 정리하기 위해 모인 제자들의 회합) 때, 지금의 불교 경전이 만들어지는 데 지대한 공을 세웠다.

금강경의 산스크리트 어원명은 ‘바즈라체디카Vajracchedika’이다. ‘바즈라Vajra’는 벼락(thunderbolt)을, ‘체디카cchedika’는 승리(victory)를 가리킨다. 즉 ‘바즈라’는 에고를 죽이고 참나(불성)가 되는 벼락같은 가르침을 뜻하고, ‘체디카’는 거짓나(제나, 에고)가 죽고 참나로 부활하는 것이 승리임을 뜻한다. 금강경에는 벼락같은 부활을 일으키는 경이라는 속뜻과, 금강처럼(다이아몬드처럼) 단단하고 영원히 불변하는 진리라는 겉뜻이 모두 담겨 있다. 금강경의 저자는 부처다. 부처가 살아계실 때 말씀하신 것을 그가 죽고 300년 뒤에 제3세대 제자들이 결집하여 엮은 것이다.

금강경을 한 번도 읽지 않은 사람도 이 구절은 기억할 것이다. ‘응무소주이기생심應無所住而生基心’, 즉 “마땅히 머무는 바 없이 마음을 내다”라는 뜻이다. 금강경의 핵심 구절이며 ‘자발성’을 가장 아름답게 표현한 문장이다. 여기에서 한발 더 깊이 들어가면 “마땅히 머무는 바 없이 마음을 내다”라는 “생각을 가진 적이 없다”가 부처가 궁극적으로 전달하려는 깨달음의 경지다. 다석 류영모는 금강경을 읽고 하느님을 모른다면 잘못 읽은 것이라고 말한다. 그는 젊어서 기독교에 입신했으나 불교와 노장, 공맹사상을 두루 섭렵하면서 진리는 하나라는 사실을 꿰뚫어 본 사상가였다. 그는 이렇게 말한다.

“불경이나 성경을 보는 것을 삶을 알아보자 하는 데 참고가 되는 것이다. 더도 덜도 아니다. 인생에 대한 하나의 참고서다. 나와 불경, 성경의 관계가 이러하다. 불경이니, 성경이니 하는 것은 제나(自我, ego)를 죽이는 하나의 도구다. 제나(自我, ego)의 마음이 죽어야 텅 빈 참나의 마음이 부활한다.”

참나가 불성이고 하나님이다. 참나로 부활하면 ‘응무소주이생기심(應無所住而生基心)’, 즉 “마땅히 머무는 바 없이 마음을 내는” 경지에 오르며, ‘수처작주 입처개진(隨處作主 立處皆眞)’, 즉 어느 곳이든 가는 곳마다 주인(主人)이 되고, 서 있는(머무는) 곳마다 진리(眞理)를 실천하는 사람이 된다. 불교를 믿는 것은 불성(참나)이 내 안에 있다는 것을, 기독교를 믿는 것은 하느님(참나)이 내 안에 있다는 것을 믿는다는 뜻이다. 그렇다면 불성과 하느님은 어떻게 만나는가? 제나(自我, ego)가 소멸되면 만나게 된다. 제나는 거짓이고 욕망이며 수성(짐승의 성품)이기 때문이다. 제나를 죽이면 얼나(참나)가 나타난다. 그러면 내가 곧 우주이고, 개체와 전체가 통일되는 순간(일원성의 세계), 전체의 주관자 하느님을 만나게 된다. 그것을 법신(法身, 참나, 얼나, 하느님, 불성)이라 하는데 법신이란 하느님이 내 몸에 입혀졌다는 뜻이다. 법신은 삶과 죽음을 넘어 영원한 생명을 가진다. 영원히 죽지 않고 사라지지 않는다.

제나(自我, ego)를 죽이는 데 가장 장애가 되는 것을 붓다는 탐진치[貪瞋痴, 탐하는 마음(욕망), 성내는 마음, 어리석은 마음]라 보았고, 예수는 하나님을 믿지 못하고(회개하지 못하고) 제 이웃을 제 몸처럼 사랑하지 않는 마음이라 보았다. 석가와 예수, 간디와 류영모, 테레사 수녀의 공통점은 독신이라는 것이다. 석가는 결혼을 했다가 스스로 가족을 떠났다. 석가가 가족을 떠나 출가(出家)한 것은, 가족이 제나(自我, ego)를 죽이는 데 장애가 되기 때문이다. 석가 아들의 이름인 ‘라휼라’ 역시 장애라는 뜻을 지니고 있다. 예수는 결혼보다 생명의 진리를 얻고자 했으며 제자와 가난하고 핍박받는 자를 제 몸처럼 사랑했다. 간디, 류영모, 테레사 수녀도 마찬가지다. 이들은 가족의 사랑을 뛰어넘는 것이 진짜 사랑이고 깨달음이라는 진리를 몸소 보여줬다.

03

내가 생각하는 자율성의 세계는 모든 구성원이 권한 위임을 통해 스스로 자신의 일을 책임지는 것이다. 자발성의 세계는 각성을 통해 깨달음에 이를 때 가능해진다. 즉 ‘응무소주이생기심(應無所住而生基心)’이며 ‘수처작주 입처개진(隨處作主 立處皆眞)’의 경지다. 내가 자주 설명하는 깊이의 단계로 보면 자율성은 관심과 이해(2단계), 몰입(3단계)의 단계이며, 자발성은 탐구(4단계)와 깨달음(5단계)의 단계다. 깊이의 1단계인 불안과 걱정은 에너지가 가장 소모되는 망상의(어리석음) 단계다. 불안과 걱정 단계는 스스로 망상과 욕망을 만든 결과인데 이것의 허상을 알고 관심과 이해의 단계로 빠르게 전환하는 것을 ‘성실’이라고 한다. 삶에 성실하지 못하면 누구나 정신병에 걸리게 된다(우울증은 망상을 오래 잡고 있는 상태를 말한다. 그래서 계속 머리에서 열이 나고 불면을 동반한다). 성실의 단계로 이행하기 위해서는 몸을 부지런히 써 망상을 없애야 한다. 그러면 관심과 이해가 생기고 몰입의 경지에 조금씩 다다른다. 관심과 이해와 몰입의 단계는 세상을 배우는 단계이며 본질의 세계로 들어가는 재미를 조금씩 느끼는 단계다. 이 단계는 큰 성과를 내기보다 기본기(마인드)를 닦는 단계다.

모든 조직은 기본적으로 자율성의 세계가 되어야 한다. 그러면 구성원들 간에 협력이 활발해지고 얼굴에 생기가 넘친다. 자발성의 세계는 탐구의 단계를 넘어 깨달음의 단계를 보여준다. 탐구는 최고의 장인(전문가)이 오를 수 있는 단계다. 그러나 깨달음은 성자들만이 오를 수 있는 경지다. 둘 다 자발성으로 시작되지만 자발성의 가장 아름다운 꽃은 깨달음에서 만개한다. 너와 나의 분별이 없는 제나가 완전히 소멸되어 참나로 부활하여 언제나 평상심을 유지하는 경지다. 자발성의 경지에 오른 사람이 많아지면 조직에는 항상 탐구심과 미소가 끊이지 않고 구성원들의 마음에서 향기가 스며 나온다.

인간이 고독한 것은 하느님(참나, 불성, 도)을 그리워하는 마음과 영원히 변치 않는 생명을 그리워하는 마음 때문이다. 나를 비롯해 중생은 욕망에 사로잡혀 그 성취를 통해 고독을 달래려고 한다. 그래서 영원한 생명을 얻기 전까지 그 고독은 끝나지 않는다. 부처와 예수의 경지에 오른 사람들은 제 몸보다 제자를 수천 배 귀히 여겼다. 왜냐하면 욕망으로부터 벗어난 그들이야말로 영원한 진리를 전승하고 사람을 살리는 주체이기 때문이다. 그래서 무언가를 깊게 탐구한 사람이거나 깨달음의 경지에 오른 사람은 제자를 기른다. 자신이 탐구한 원리와 깨달음을 통해 얻은 진리가 그의 제자에게 전해지기 때문이다. 만약 진실로 우리가 ‘자율성’과 ‘자발성’이라는 꽃을 삶에서 절실히 피워내고 싶다면, 그리고 그 꽃을 누군가에게 전승하고 싶다면 나란 존재에 대한 탐구와 깨달음에 대한 깊은 이해가 무엇보다 우선해야 한다.