내 인생을 항상 따라다니는 5가지 질문

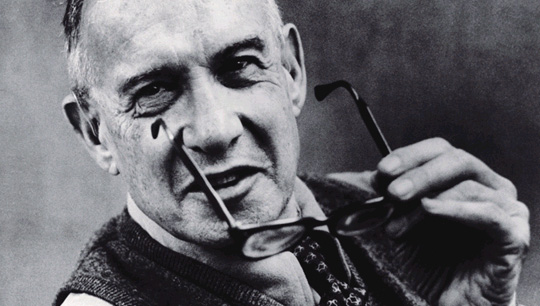

피터 드러커는 모든 기업은 항상 5가지 질문을 스스로 자문해봐야 한다고 이야기한다.

그 유명한 피터 드러커(peter drucker)의 5가지 질문은 다음과 같다.

1. 우리의 사업은 무엇인가? (what is our business?)

2. 고객은 누구인가? (who is the customer?)

3. 고객에게 가치란 무엇인가? (what is value to the customer?)

4. 우리의 사업은 어떻게 될 것인가? (what will our business be?)

5. 우리의 사업은 어떻게 되어야 하는가? (what should our business be?)

출판사를 운영하기 시작하면서, 피터 드러커의 5가지 질문으로부터 자유로운 적이 없었다. 어찌 보면 거시적인 질문이지만 이 질문들은 우리에게 근본적인 통찰을 요구하고 있다. 피터 드러커의 5가지 질문 중 첫 번째 질문에 대해 한 번 생각해보자.

첫 번째 질문은 우리의 사업은 무엇인가? (what is our business?)에 대한 것, 즉 ‘출판이란 무엇인가?’에 대한 근본적인 물음이다. 나는 직원을 채용할 때마다 이 질문을 꼭 해본다. 출판이란 무엇이라고 생각하십니까? 그러면 사람마다 다양한 대답이 쏟아져 나온다. 나 또한 많은 고민 후에 내린 대답이 있는데 그것은 아주 간단하다. 출판이란 <좋은 컨텐츠를 생산하고 판매하는 행위>라는 것이다. 이 명제를 더 쪼개어 생각해 본다면 <좋은 컨텐츠를 생산하는 것>은 기획 편집의 영역이고, <판매하는 행위>는 마케팅의 영역일 것이다.

마케팅 영역의 중요성이 갈수록 확대되어가고 있다. 다른 업종에서는 기획이니 마케팅이니 하는 영역의 구분이 무의미해졌다. 오히려 상품기획이나 상품개발에 관한 것은 마케팅 영역으로 통합되어가고 있다. 오직 어떻게 하면 소비자를 잘 이해할 것인가? 그리고 또 소비자의 욕구를 필요 충족시키기 위한 제품을 만들 것인가가 관건이 되고 있는 것이다.

그렇다면 <나는 소비자들의 욕구를 필요 충족시키기 위해 얼마나 노력하고 있는가? 나는 얼마나 좋은 콘텐츠를 생산하고 판매하고 있는가?>하는 물음들은 내가 기획자로서 내 자신에게 언제나 묻는 질문이다.

먼저 인쇄 기술을 배우다

대학 4학년을 마치면서 학창시절에 품었던 내 삶의 원칙을 놓지 않고 더욱 열심히 살고 싶었다. 당시 당면한 군대문제도 해결해야 했지만, 노동현장에서 일하면서 생생하게 삶과 마주하고 싶었다. 우선 현장에서 필요한 기술을 배우기로 마음먹고 상계직업 훈련원 사진제작판과에 입학했다. 나는 그곳에서 가장 나이가 많은 학생이었으나, 갓 스무 살이 된 가정이 어려운 아이들과 1년 동안 생활하면서 많은 것을 배울 수 있었다.

이론적인 것과 실질적인 기술과의 결합을 보면서 막연히 가졌던 관념적인 생각을 많이 깰 수 있었다. 여기에서 국가 가격증 두 개를 획득했는데, 사진제판사 기능사 2급 자격증과 사진촬영기능사 2급 자격증이 그것이다. 우선 이 기간을 통해 인쇄와 제판의 원리와 과정을 이론과 실습을 통해 이해할 수 있었다. 이러한 과정을 통해 한 분야를 제대로 이해하기 위해서는 이론과 실천이 결합되어야 함을 뼈저리게 느끼게 되었다.

병역 특례업체로 들어가게 된 곳은 ‘(주)대흥’이라는 회사였는데 150여 명 정도가 근무하는 중견 중소업체였다. 주로 박스나 쇼핑백을 인쇄해서 국내 대기업에 공급하거나 미국과 유럽에 수출하는 회사였다. 제판, 인쇄뿐만 아니라 코딩, 합지, 도무송, 완제품의 가공 조립까지 모든 과정이 회사 내에서 처리되었다. 나는 제판실에서 근무하게 되었다. 제판실에서 주로 고바리(소첩)와 하리꼬미(대첩), 그리고 소부를 담당했다. 그러나 인쇄의 품질을 결정하는 것은 필름의 상태(아미의 상태)와 그 상태를 적절한 소부를 통해 판에 옮기는 과정이다.

이곳에서 3년 동안 매일 같이 잔업과 야근 속에서 살았다. 또한 소부가 잘못되어 인쇄가 잘못되면 인쇄 기장들이 머리 끝까지 화를 내면서 다짜고짜 인쇄판을 나에게 던지는 수모를 여러번 당했다. 나는 그러한 과정을 통해 제판기술과 인쇄과정 하나하나를 배워 나갔다. 또한 필름의 상태를 확인하고도 그것을 감안해서 색깔을 맞추는 법, 인쇄가 짙게 나올 때 인쇄를 더욱 밝히는 법 등 다양한 제판기술을 터득했다.

그러나 그 곳에서 배운 것은 기술적인 차원의 것만은 아니었다. 3년동안 이곳에서 가장 크게 느낀 것은 인쇄기장들의 색깔에 대한 동물적인 감각능력과 그것을 제품으로 표현하는 능력에 대한 경외심이었다. 다만 그만두면서 가장 아쉬웠던 점은 그들이 자기 자신이 가진 기술에 대한 노하우를 체계화시키지 않는다는 것과 새로운 기술에 대한 교육이 이루어지지 않는다는 것이었다.

출판계에 들어와서

나의 출판 경력은 그리 길지 않다. 정식으로 출판계에 들어온 것은 1998년 12월이다. 처음 들어간 출판사는 대학 때 함께 서울지역대학생문학연합협회에서 활동하던 선배가 창업하는 회사였다. 그 회사에서 처음 나에게 떨어진 보직은 영업과장이었다. 그때, 나는 신입사원으로서의 열정을 가지고 매일 거래처를 확보하러 다니느라고, 구두창이 닳아 없어지는 줄도 모르고 뛰어다녔다. 그때는 신생 출판사라 거래를 해주지 않는 서점들도 꽤 많았는데, 그 서점에서 퇴짜를 맞고 돌아 나오면서 눈물 바람도 많이 맞곤 했다.

하지만 그럴 때마다 언젠가 꼭 좋은 책을 출간해서 독자들에게 사랑받는 날이 오면 크게 떵떵거리리라는 발찍한 마음을 먹기도 하였다. 그러나, 출판사는 속수무책이었다. 처음 책 3권을 펴냈는데 그 3권이 모두 다 물을 먹었고, 이내 사장의 창업자금도 바닥이 보이는 듯 하였다. 힘들다 보면 남의 것이 크게 보이는 법이라 당시 내가 가장 부러워한 출판사는 5~6명 정도의 직원이 일하면서 매달 수금 3천만 원을 할 수 있는 규모의 출판사였다. 우리는 언제 그런 안정적인 출판사를 만들까? 그때는 그저 막막하기만 했다.

나의 그 바람은 1년 남짓 지나 이루어졌지만, 신생 출판사의 창업 과정에서 느낀 아픔이 참 컸던 것 같다. 무엇보다 내게는 우리 출판사 책들이 서점 매대에서 빠질 때마다 느끼는 고통이 다른 무엇과 비견될 수 없을만큼 컸는데, 그 떄마다 ‘우리는 최선을 다했는데 왜 안 될까’,’무엇이 문제였을까?’하는 질문이 하루에도 수 백 번, 수 천 번씩 나를 괴롭히곤 했다.

그러나 이제 생각해보니 내가 창업멤버로 함께 할 수 있었던 것은 참 행운이었다. 선배의 창업초기 어려움은 나에게 많은 가르침이 되었다. 내가 지금까지 출판을 배워오며, 마음속으로 스승으로 여기는 분들이 세 분 있는데, 내가 출판계에서 만난 3명의 스승 중 첫 번째 스승은 여기서 만났다. 그 첫 번째 사람은 바로 첫 회사였던 미다스 북스의 류종렬 사장이다. 사장은 나에게 편집이란 것이 무엇인지 확실히 알려준 사람이다. 그가 보여준 콘텐츠 완성에 대한 집요함, 끈질긴 열정, 편집광적인 꼼꼼함은 누구에게도 배울 수 없는 정신이라고 생각한다.