콘텐츠 소개

지금 이 순간에도 우리는 서로에게 있고 없다.

노라의 말처럼 “있거나 없는 것. 그건 우리의 잘못이” 아니다.

그래서 우리는 곁에 ‘있었지만 없었던’ 존재를 기억하고 그리워하고,

‘애쓰는 마음’을 놓지 못하는 걸까. -김숨(소설가)

아무도 모르는 생애, 아무도 모르는 죽음

가까운 곳에 조용히 떠다니는 생의 물음표들

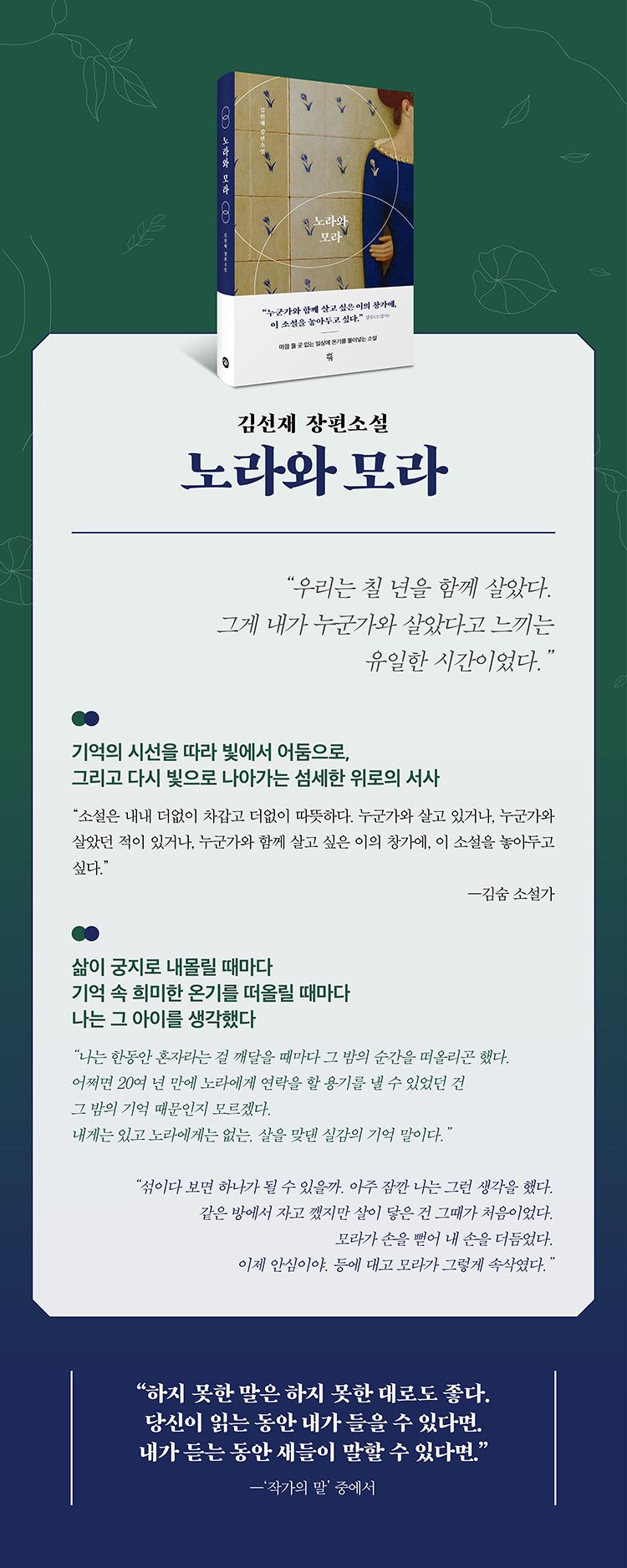

나지막한 문장과 섬세한 시선으로 삶과 죽음의 평행 관계를 역설하는 작가 김선재의 두 번째 장편소설 『노라와 모라』가 출간되었다. 소설가이면서 시인이기도 한 작가는 지극히 평범한 사람들이 살아가는 애틋하고 특별한 삶의 순간들을 시적인 언어로 풀어내어 왔다. 그리고 이제 『노라와 모라』를 통해 선뜻 손 내밀지 못했던 존재들의 희미한 삶 한가운데로 독자들을 인도해 낸다. 우리의 이웃이자 나 자신이기도 한 세상의 모든 ‘노라와 모라’ 들에게 말이다.

『노라와 모라』에서 작가 김선재는 이전 작품들에서도 관심 있게 다뤄온 소외된 인물들을 가족의 연으로 다시 엮어낸다. 그의 작품에서 꾸준히 등장하는 관계가 바로 ‘엄마와 딸’, ‘아빠와 딸’이다. 이번에는 혈연과 서류로 묶인 가족이 온전히 하나가 되지 못하고 다시 혼자가 되고 마는 중에 ‘죽음’을 계기로 삶에 한 걸음 더 나아가는 인물들의 이야기를 그린다. 그리고 가족이라는 이름으로 희생되는 개인들의 역사가 어떻게 지금 이 사회에서 온전히 일어설 수 있을지 고민하게 만든다.

섞이다 보면 하나가 될 수 있을까?

함께인 순간에도 더없이 외로운 날들에

우리를 누군가에게로 견인하는 기억의 연결고리

이야기는 노라의 독백으로 시작된다. 노(魯)가 성에 돌배나무 라(?) 자를 쓰는 ‘노라’는 자신이 어째서 이런 이름을 가지게 되었는지의 이유와 거친 손바닥의 촉감으로 남은 아버지에 대한 기억을 읊조린다. 어린 딸을 두고 어느 밤에 갑자기 죽어버린 아버지의 유품은 엄마도 처음 본다는 눈 감은 사진뿐이다. 아이 딸린 과부가 되어 딸에게 냉담한 엄마의 영향으로 노라는 어른이 되어서도 매사에 무심하고 다른 사람에게 쉽게 공감하지 못한다. 말 대신 침묵으로 일관하기를 선택한 노라에게 언제부턴가 회사는 시끌벅적한 회식을 강제하고, 그 길로 노라는 회사를 관둔다.

그런 노라가 새로 취직한 곳은 채소의 종자를 구별해 파는 가게 ‘명농사’다. 똑같은 종자를 심어도 여건에 따라 다르게 자라고, 겉모양이 똑같아 보여도 실상 다른 종자인 것들을 보며 세상일에 조금씩 마음이 여는 노라는 자신에게 몇 차례 걸려온 부재중 전화의 발신자가 동일하다는 것을 알게 된다. 수화기 너머 들려오는 낯선 목소리는 20년 만에 듣는 의붓자매 모라의 것이다. 7년을 함께한 노라의 엄마와 계부가 이혼한 지 20년 만에 모라가 아버지의 부고 소식을 알리기 위해 전화를 걸었고, 노라와 모라는 그렇게 ‘죽음’을 계기로 연결되었다가 헤어지고 또 재회한다.

독특하게 작품의 중반에 이를 즈음 소설의 화자는 노라에서 모라로 바뀐다. 노라의 기억에서 발화되던 서사는 모라의 기억으로 치환된다. 엄마가 집을 나간 후, 일터에 나가는 아빠를 기다리며 보살핌 없이 지내야 했던 ‘모라’는 누구에게도 모나지 않은 사람이 되기 위해 속내를 드러내지 않는다. 그런 모라의 기억은 노라의 기억과 조금씩 같으면서 다르다. 아버지와 달리 두 딸에게 공평하지 않았던 계모에 대한 기억, 방과 후 자신을 기다리는 노라를 뒤로하고 부러 다른 약속을 만들었던 일들까지 같은 장면이 만들어 내는 전혀 다른 기억들이 조우한다. 그럼에도 노라와 모라가 동일하게 간직하는 유일한 장면은 바로 태풍이 지나가던 어느 밤의 기억이다.

“딱 한 번, 노라의 이불 속으로 기어들어 간 적이 있었다. 태풍이 지나가던 어느 밤이었다. (……) 그 언젠가처럼 따뜻하고 안전한 곳이 간절했다. (……) 그게 내가 엉금엉금 기어 노라의 이불 속으로 들어간 이유였다. (……) 생각해 보면 그때 내가 느낀 건 상대적인 온도였고 절대적인 고요였다. 혼자가 아니라는 고요하고 따뜻한 실감. 나는 한동안 혼자라는 걸 깨달을 때마다 그 밤의 순간을 떠올리곤 했다. 어쩌면 20여 년 만에 노라에게 연락을 할 용기를 낼 수 있었던 건 그 밤의 기억 때문인지 모르겠다. 내게는 있고 노라에게는 없는, 살을 맞댄 실감의 기억 말이다.” -「있는 것과 없는 것」

“나는 이불을 뒤집어썼다. 더 자고 싶었다. 뭔가가 내 이불 속으로 들어온 건 내가 다시 잠이 들던 순간이었다. 차고 낯선 감각이 팔뚝과 등허리에 닿았다. 흠칫 놀랐지만 나는 움직이지 않았다. 차고 말랑말랑한 그 감각이 모라의 손이고, 다리고 몸이라는 걸 닿는 순간 깨달았기 때문이었다. 뒤집어쓴 이불 속에서 모라와 내 숨소리가 섞이는 게 느껴졌다. (……) 같은 방에서 자고 깼지만 살이 닿은 건 그때가 처음이었다.” -「그들에게는 그들만의」

혼자서 하나가 되는 법을 알아가는 삶

단 하나의 희망만으로도 살아가는 인생

소설의 주인공 ‘노라와 모라’는 위태롭게 소외와 학대의 경계를 지나는 이 사회의 약자들과 닮아 있다. 각자의 몫을 감당해야 하는 인생의 순리는 강자에게도 약자에게도 똑같이 부여된다. 그렇기에 척박한 땅에서 피어난 생명의 몫은 때때로 가혹하다. 하지만 “혼자서 하나가 되는 법을 배워”가는 것이 삶이라고 말하는 인물의 속내에는 그럼에도 불구하고 자신과 세계를 이어주는 희미한 연결고리가 있다. 작가는 ‘노라와 모라’를 통해 우리가 간직한 아픔과 외로움이 기실 모든 인생의 본질임을 보여주며, 이러한 공감을 통해 타인을 향해 마음 여는 데까지 이르게 한다.

살기 위해 궁핍한 기억을 지우려 애쓰지만 따뜻했던 기억은 꼭 붙잡아야 했던 노라와 모라. 이들이 함께한 7년의 기억 중에 유일하게 일치했던 ‘실감의 기억’은 불가해한 삶의 고통 속에서도 우리를 연대하게 만드는 작은 발원이 존재한다고 이야기한다. 세상의 가장자리에서 의지할 곳 하나 없다고 느껴질 때, 그럼에도 살아있는 한 만남은 계속된다고 말이다. 누군가와 이어지는 삶에는 온기가 흔적으로 남아 계속해서 우리를 앞으로 나아가게 한다고 믿어볼 수 있지 않을까.

- 쪽수: 208쪽

- ISBN: 9791130632896

목차

눈을 감은 사람

그들에게는 그들만의

다시 만난 세계

반은 맞고 반은 틀리다

있는 것과 없는 것

말할 수 없는 마음

노라

모라

혼자서 하나가 되는 법 …… 김숨

작가의 말